目前,隨著疫情防控措施逐步優化,大多數人都經歷了“陽過”,切身感受到了體內免疫細胞與新冠病毒撕殺的痛苦,免疫力強的年輕人抗過一周后就成功康復,但不少人好轉后依然沒有味覺和嗅覺,感到呼吸困難、過敏、認知障礙、乏力、胸悶等后遺癥,后疫情時代新冠后遺癥的康復受到了廣泛關注。

01 新冠后遺癥成了全球公共衛生問題

世衛組織 2021 年 10 月公布的官方定義中:新冠長期癥狀,即常說的新冠后遺癥,通常在感染新冠 3 個月后出現,它不會因為轉陰而消失,癥狀至少要持續 2 個月以上。

2022 年 8 月 6 日,荷蘭格羅寧根大學的 Judith G M Rosmalen 教授在國際頂尖醫學期刊《柳葉刀》上發表了題為:Persistence of somatic symptoms after COVID-19 in the Netherlands: an observational cohort study 的研究論文,研究發現,每 8 名新冠肺炎幸存者中就會有 1 人出現“長期新冠”癥狀。

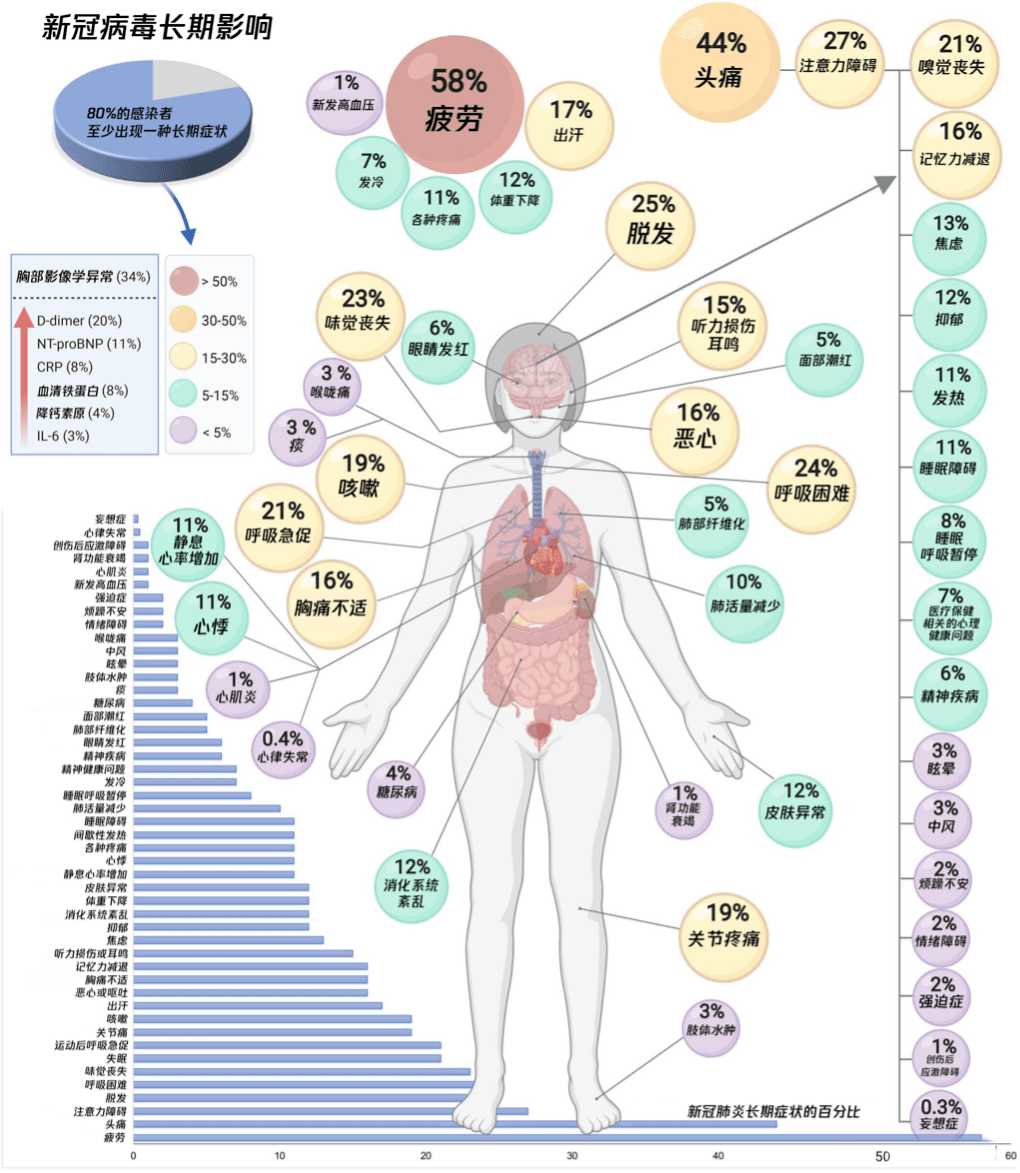

《自然》2021 年發表了:More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis,文章指出有高達兩百余種復雜癥狀在新冠治愈后仍困擾患者。根據哈佛公共衛生學院的一項研究,4 萬多名納入研究的患者涉及極度疲憊(58%)、頭痛(44%)、注意力障礙(27%)、脫發(25%)、呼吸障礙(24%)等 50 余種主要癥狀。

02 新冠后遺癥到底有多可怕?

新冠后遺癥——認知能力下降

2021 年 7 月,來自英國帝國理工學院、國王學院、劍橋大學、南安普頓大學和美國芝加哥大學的研究人員對 81337 人(其中包括約 13000 名新冠病毒感染者)進行了一系列的臨床驗證的認知測試,包括大腦測試、問卷調查等。

與未感染病毒的人相比,那些先前感染了新冠病毒并康復的受試者,不論癥狀輕重,都會出現不同程度的認知缺陷癥狀,而且, 認知能力下降的程度與患病時肺炎的嚴重程度成正比。

新冠后遺癥-急性睪丸損傷

近日,香港大學袁國勇團隊在倉鼠中進行了一項實驗。倉鼠通過鼻內感染新冠病毒后,精子數量和睪酮水平在第 4~7 天急劇下降,并出現睪丸萎縮、體積和重量減小。血清性激素水平在感染后 42~120 天顯著降低。

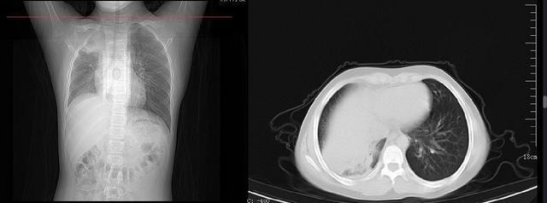

新冠病毒感染導致肺纖維化高發

肺部作為新冠病毒主要攻擊的器官之一,往往是后遺癥的“重災區”, 嚴重炎癥風景導致肺部出現炎性組織損傷,會出現結構破壞,“瘢痕組織”生長,導致肺組織變硬,彈性差、氣體通過困難包,導致了患者長期的呼吸困難。

在 2020 年新冠疫情剛開始時,病毒會對肺部造成明顯影響,肺部 CT 變化也是確診的重要標志。而如今奧密克戎時代,大約還是有 10% 的感染者會發展為普通型或重癥,表現出輕重不一的肺炎表現。

這幾天,網上關于感染奧密克戎后出現“白肺”的消息越來越多。

武漢一 12 歲男孩感染新冠后,家長擔心去醫院會交叉感染,于是在家硬扛,咳嗽一周不就醫,后來家長發現癥狀沒有好轉,甚至開始嘔吐,這才將他送醫院就診,醫生一查已發展成肺炎,一側肺部已經成了“白肺”。盡管經過治療,男孩的癥狀已經好轉,但也留下了后遺癥——肺部纖維化。

同濟大學附屬上海市肺科醫院呼吸監護室副主任醫師張黎就“白肺”問題進行解讀:“重癥的白肺患者,死亡率在 40% 以上,還是有一部分人是可以治愈的。但是要想讓肺恢復到本來干干凈凈的狀態,是比較難的,絕大部分患者會留下肺部纖維化的后遺癥。之前有專家統計過,在感染新冠德爾塔毒株并康復一年后,患者的肺功能會恢復,但是恢復態勢不會保持太久就會呈下降趨勢,且這種下降是不可逆的。”

《Nature Medicine 》2021 年發表了:Post-acute COVID-19 syndrome,研究指出呼吸困難在 60~100 天的隨訪期內的發生率為 42%~66%,有 6.6% 的患者因持續低氧血癥需要補充氧氣。患者出院后 3 個月評估發現約 25% 的輕度至中度病例存在纖維化,在重癥病例居多的隊列中,約 65% 的康復者存在肺纖維化。

新冠感染后糖尿病風險上升

根據 2022 年 3 月發表在《柳葉刀》上的論文,美國研究人員使用美國退伍軍人事務部的國家數據庫建立了一個由 181280 名參與者組成的隊列,這些參與的退伍軍人均沒有糖尿病史,在 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期間的 COVID-19 檢測呈陽性,并在 COVID-19 感染后的 30 天幸存下來。

經過 352 天的隨訪發現,在 COVID-19 疾病的后期,COVID-19 與糖尿病發病風險增加顯著相關。非住院新冠患者在感染后 12 個月時,每 1000 個人中就有 8.28 例糖尿病,即使是在接觸 COVID-19 之前糖尿病風險較低的人也表現出更高的風險。

心肌炎等心血管疾病風險顯著增加

國際醫學雜志《循環》發表的一項研究,觀察了美國和歐洲共 23 家醫院在 2020 年 2 月 1 日~2021 年 4 月 30 日期間,新冠住院患者中急性心肌炎患病率。

據估算,每 1000 名因新冠住院的患者中,有 2.4~4.1 人發生急性心肌炎。新冠病毒可能通過三種途徑誘發心肌炎:

1.病毒對心肌細胞的直接損傷;2.炎癥細胞向心肌細胞遷移并誘發局部炎癥;3.由于全身炎癥引發自身免疫系統過度激活而損傷心肌。

最近國內也有與奧密克戎變異株相關的急性心肌炎新聞報道:

人在發燒時,心跳加速,血液循環加快,心臟血液搏出量增多,會加重心臟負荷。當病毒從血液流經心臟,如果攻擊心肌細胞,造成心肌局限或彌漫性的急性或慢性病變,這就是心肌炎了。

如果感染新冠還沒痊愈就進行劇烈運動,會進一步增加心臟負擔。特別是對于有心臟基礎疾病的患者來說,還會導致急性心功能不全及致命性心律失常,危害生命安全。

除了心肌炎以外,新冠患者發生冠心病、中風等心血管疾病的風險也顯著增加。

據 2022 年 2 月發表在《自然·醫學》雜志上的論文,美國研究人員于 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 1 月 15 日期間,將 153760 名新冠檢測呈陽性的感染者,與兩個共涉及超 1100 萬人的對照組進行比較。

研究發現, 新冠患者在感染的 30 天至 1 年內,發生心血管疾病的風險顯著增加,包括腦血管疾病、心律失常、缺血性和非缺血性心臟病、心肌炎、心力衰竭和血栓栓塞疾病。

03 干細胞技術助力新冠后遺癥的康復

新冠肺炎患者之所以會出現后遺癥,主要原因在于患者在患上新冠肺炎后,機體免疫系統過度激活,又稱為細胞因子風暴綜合征(CSS),可迅速引起單器官或多器官功能衰竭,最終威脅生命。

而大部分新冠患者在“陽康”后,后續的康復過程中并無修復藥物針對患者機體過度免疫所遺留下來的后遺癥,免疫系統過度反應依然存在于體內。

這就是為什么我們在轉陰之后依然會持續咳痰。

病毒,僅僅是蛋白質外殼加上遺傳物質。無論是白細胞,還是被病毒感染的細胞,本質上都是我們自身的細胞。我們不斷咳出來的痰,就是在體內不斷發生的免疫戰爭中死亡的白細胞以及病毒細胞的尸體。

目前,接種疫苗是預防新冠后遺癥的重要策略,抗病毒治療降低進展到重癥的風險有利于預防新冠后遺癥,間充質干細胞前期已用于新冠重癥患者的治療,有效降低重癥患者的死亡率和后遺癥,干細胞是新冠后遺癥康復療法的一個重要探索方向。

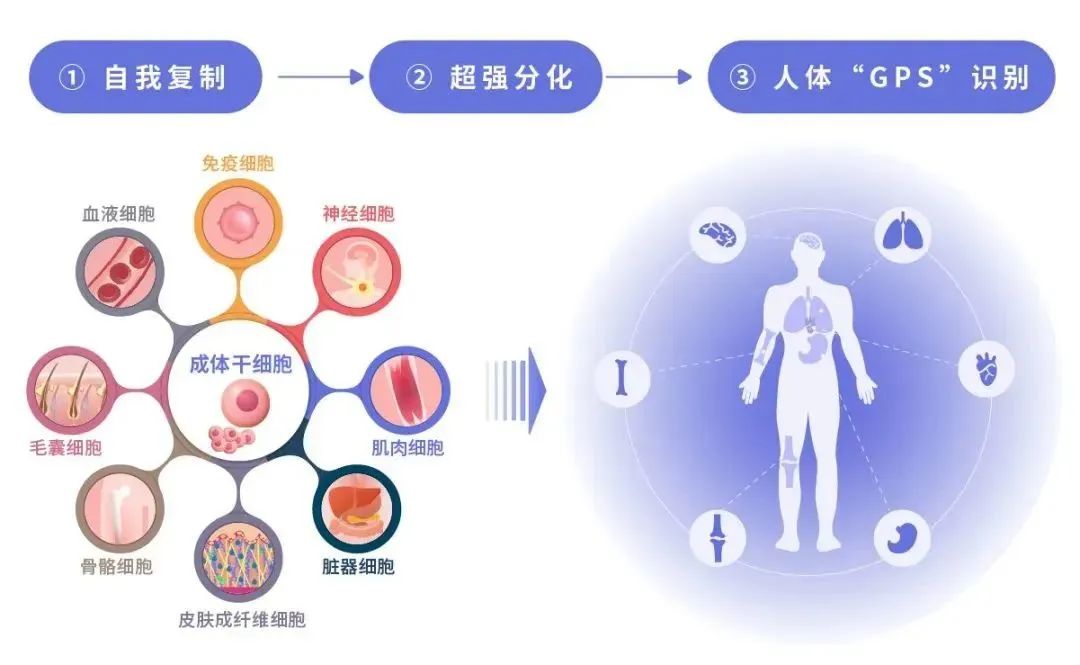

間充質干細胞是一類具有自我復制和分化能力的多潛能細胞,在一定條件下,可以分化成多種功能細胞,能夠很好地補充機體所損傷的細胞,替代衰老及死亡的細胞。此外,間充質干細胞還具有強大的旁分泌功能和免疫調節能力,能夠分泌一些細胞因子,調節和平衡機體整體的活力,抑制炎癥反應,提高抗病毒能力等,可以說是相當理想的機體修復幫手。

針對新冠肺炎后遺癥,干細胞主要有兩大方面作用:

一是針對免疫過度激活,干細胞可以增強機體免疫調節功能,抑制免疫系統過度激活,抑制炎癥反應,與此同時還可以提高抗病毒能力;

二是干細胞可以分化為多種細胞來替換死亡、沒有功能的細胞,改善微環境,促進內源性修復,修復肺臟損傷,緩解呼吸窘迫癥狀。

日本批準間充質干細胞治療新冠后遺癥的方案

在日本,自 2020 年 8 月 1 日起,日本呼吸綜合征學會一直在進行關于新冠肺炎后遺癥的研究。根據外媒報道,日本九州再生醫學特別委員會批準一項關于使用自體脂肪源間充質干細胞治療新冠肺炎后遺癥的方案。這項由韓國干細胞研究所開發的專利技術,經過各領域 16 名專家組成的委員會經過 120 天的審查和 3 次篩選,通過了當前新冠肺炎后遺癥再生醫療計劃的審查。開發這一療法的干細胞研究所所長表示:“這項批準得到了再生醫學特別委員會的大力支持,相信間充質干細胞通過抗炎和組織再生作用治療新冠肺炎后遺癥會有很好的效果”。

04 干細胞療法治療新冠后遺癥,國內進展如何

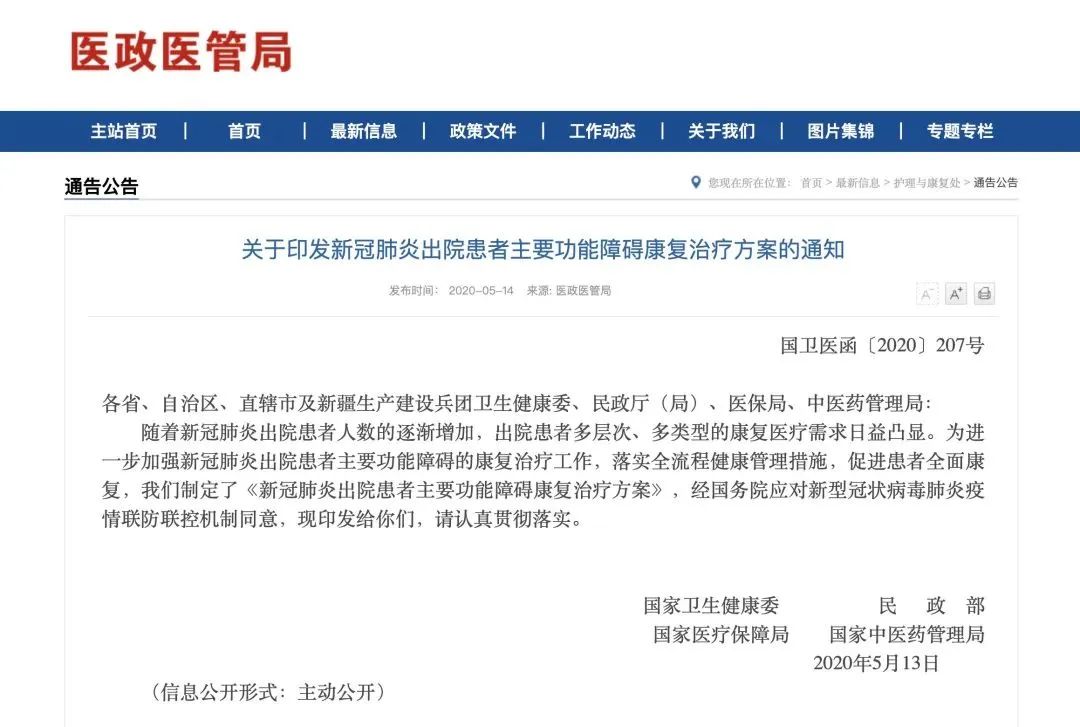

針對新冠可能帶來的長期癥狀,2020 年 5 月 13 日,國家衛健委、民政部、國家醫保局、國家中醫藥管理局共同印發《新冠肺炎出院患者主要功能障礙康復治療方案》(以下簡稱《方案》),對呼吸功能、心臟功能、軀體功能、心理功能以及日常生活活動能力障礙的主要表現、評估方法和康復訓練方法進行了規范。以重癥、危重癥患者為重點康復人群,對不同病情、不同功能障礙的患者采取康復干預措施。

對于新冠肺炎出院患者,建議多做呼吸訓練,根據病情和耐受程度進行有氧運動、肌力及耐力訓練、柔韌性訓練、平衡功能和協調性訓練。出現抑郁、焦慮以及創傷后應激等心理功能障礙的人群應及時接受心理咨詢和干預。

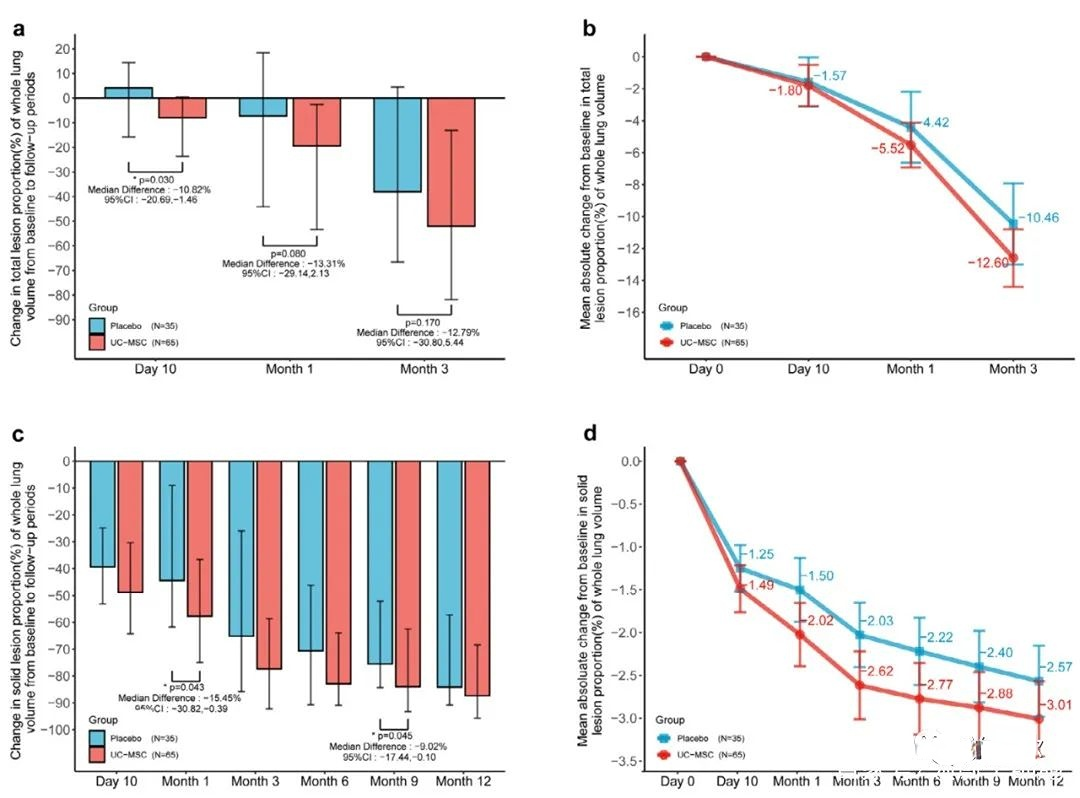

2022 年 2 月,解放軍總醫院第五醫學中心感染病診療與研究中心主任、國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任王福生院士團隊公布了使用人臍帶間充質干細胞治療新冠重癥患者隨訪 1 年的結果,文章發表在《柳葉刀》子刊 EBioMedicine。

本次研究共有 100 名患者接受了隨訪。王福生院士及其團隊每隔 3 個月隨訪患者 1 次,為期 1 年,以評估人臍帶間充質干細胞治療新冠肺炎重癥患者的長期安全性和有效性。

研究結果顯示:人臍帶間充質干細胞給藥對新冠肺炎患者肺部病變和癥狀的恢復具有長期益處,且患者癥狀更輕和生活質量更好,睡眠困難、日常活動和數字評定量表評分均得到顯著改善。

與安慰劑組相比,人臍帶間充質干細胞治療組全肺病變體積改善了 10.8%,并且人臍帶間充質干細胞治療組在每一個隨訪節點都顯示出固體組分病變體積比例減少。此外,人臍帶間充質干細胞組有 17.9% 的患者在 12 個月時 CT 圖像變為正常,而安慰劑組沒有。

每次隨訪時發現,人臍帶間充質干細胞組的相關癥狀發生率均低于安慰劑組,中和抗體均為陽性,中位抑制率分別為 61.6% 和 67.6%。兩組術后 1 年隨訪不良事件及 12 個月腫瘤標志物比較無顯著性差異。目前的研究表明,在 12 個月的隨訪中,CT 圖像所發現的肺部病變只有在人臍帶間充質干細胞治療的患者中才能完全解決。

目前關于干細胞治療新冠的初期數據主要集中在間充質干細胞上。越來越多的證據表明,以間充質干細胞為主的細胞療法,在許多感染性疾病中發揮重要免疫調節作用。先進的干細胞技術為新冠后遺癥人群帶去了希望,為人類攻克更多疑難疾病創造了可能。

2021 年 10 月 26 日,中國醫學科學院/北京協和醫學院趙春華團隊聯合首都醫科大學附屬佑安醫院金榮華團隊及美國 Versiti 血液研究所 Yan-Qing Ma 等,在 Cell Research 期刊發表了題為:Mesenchymal stem cell treatment improves outcome of COVID-19 patients via multiple immunomodulatory mechanisms 的研究論文。

這項 2 期臨床試驗結果進一步證實了間充質干細胞治療有助于新冠肺炎患者預后,研究團隊還通過單細胞 RNA 測序進一步揭示了間充質干細胞治療新冠的潛在機制,間充質干細胞通過調節免疫微環境和促進組織修復,來提高新冠肺炎患者的臨床治療療效。

轉陰之后身體依然虛弱,正意味著免疫系統還在火力全開地和新冠病毒拼殺。目前,臨床上在繼續探索新冠后遺癥的機制,深入了解新冠后遺癥的成因,開展多種治療新冠后遺癥的療法探索,干細胞療法從治療新冠轉向干預長期新冠癥狀的研究,在全球科學家的共同努力下,相信干細胞療法將為飽受新冠后遺癥折磨的患者帶來康復的希望。

免責聲明:

我們尊重原創,也注重分享。圖文來源網絡,版權歸原作者所有,如涉及作品內容、版權或其它問題,請聯系我們刪除!

閩公網安備 35020602002648 號

閩公網安備 35020602002648 號 QQ 客服

QQ 客服